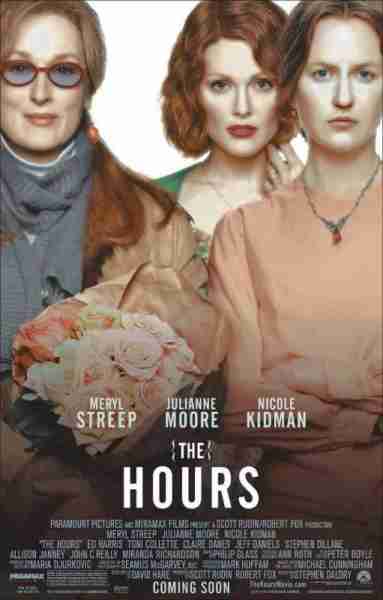

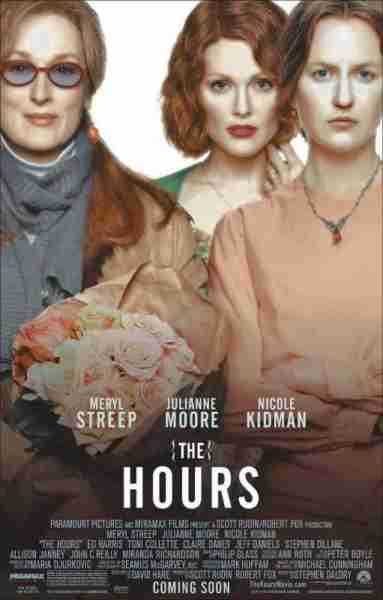

时时刻刻 The Hours

- 110分钟

- 剧情

- 0000-00-00上映

- 导演:史蒂芬·戴德利

- 编剧:戴维·黑尔 / 迈克尔·坎宁安

- 制作人:斯科特·鲁丁 / 罗伯特·福克斯 / 马克·哈夫曼

- 主演:妮可·基德曼 / 朱丽安·摩尔 / 梅丽尔·斯特里普

- 国家地区:美国,英国

- 对白语言:英语

- 版本:2D

- 评分:87

剧情简介

2002年12月18日在美国上映。

该片改编自当代作家迈克尔·坎宁安的同名小说,讲述了以英国作家弗吉尼亚·伍尔夫为核心形象的三位女性,在各自的人生境遇里,对命运的抗争与接纳的故事。

这是三个女人的故事,虽然处于不同的时空,却都渴求更有意义的生活。除了各自的恐惧与渴望,把她们联系起来的还有这个名字:戴罗薇夫人。

弗吉妮娅·伍尔芙(妮可·基德曼饰演),住在1923年代的伦敦郊区布鲁姆斯伯利,开始写她生前最后一部小说《戴罗薇夫人》,被写作的天才燃烧的同时,游走在疯狂的边缘。

劳拉·布朗(朱丽安·摩尔饰演),一个生活在二战末期的洛杉矶的家庭主妇,正在阅读《戴罗薇夫人》,这本书使她的生活发生了重大变化。那天她正在准备她丈夫的生日派对,肚子里有他们的第二个孩子,她却和弗吉妮娅笔下的戴罗薇夫人一样,萌生了自杀的愿望。

克拉丽萨·沃甘(梅丽尔·斯特里普饰演),现代版的戴罗薇夫人,一个女同性恋者。居住在2001年的纽约市,她深爱她的朋友理查德,一个才华横溢,却因艾滋病而濒死的诗人。理查德给她起的外号也是戴罗薇夫人,因为她和戴罗薇夫人的名字一样,都是克拉丽萨。

她们的故事交织到了一起,在每个时空,女人都被压抑,但更多的是抗争和自由的表达。

花絮

妮可·基德曼为了扮演弗吉妮娅·伍尔芙,造型上发生了很大的改变,尤其对鼻子下了很大的功夫。但似乎她太过于强调表演一个游走于疯狂与清醒边缘,文采飞扬的女性主义先驱,所以她还是不像那个在文学史上位置极其重要,外貌美丽文秀惊人的弗吉妮娅。为了表演好这个角色,基德曼读了大量她的日记,甚至开始练习用她的笔迹写字。作为女性主义的先驱人物,弗吉妮娅最著名的作品是《一个人的房间》,要求的是女性的解放,这也成为影片的一个隐藏主题。

在这部致敬作品中,有众多英美知名演员。经常扮演硬汉角色的埃德·哈里斯这次扮演一个被艾滋病综合症折磨的病夫,同样他也阅读伍尔芙。而曾经在《哭泣游戏》里有出色表演的米兰达·理查森则扮演伍尔芙的姐姐,画家范奈莎。克莱尔·丹丝找到机会和她的偶像梅丽尔·斯特里普合作的机会,在其中扮演斯特里普的女儿。

有太多的注意力围绕着劳拉·布朗在2001年的这段戏。担心朱丽安·摩尔的扮老化妆不太合适,加上在档期上有所冲突,于是由演员贝蒂斯·布莱尔出演老年的劳拉。这些场景与梅丽尔·斯特里普拍摄完成。然而,导演斯蒂芬·戴德力对此非常不满意,最后还是由摩尔自己出演,重新与斯特里普合作拍摄。

在电影的开始,每一所房子都可以看到鲜花。每所房子的鲜花都有一个不同的颜色:红色、黄色和蓝色。这些是弗吉尼亚·沃尔芙的标志。

妮可·基德曼十分喜欢自己这个垫高的鼻子,私下也会戴上。当时由于她和汤姆·克鲁斯的离婚案一直引来大批狗仔队的注意。令她很得意的是,要是戴上她的假鼻子出去,就很容易躲避摄影记者的镜头,因为他们无法认出她来。

奥斯卡奖项提名时候,影片给评委们带来一个不小的难题,他们不知道该把尼可·基德曼放到最佳女配角的提名(这里她就有可能和另外两位主演竞争此项大奖,或者每个人都将失去入围资格)还是最佳女演员的提名(要是从屏幕时间来看,她确实是配角)。梅丽尔·斯特里普在影片中出现42分钟,朱丽安·摩尔是33分钟,基德曼30分钟。最终给她最佳女演员奖的决定是明智的。

获奖记录

| 电影节、颁奖典礼 | 届数 | 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖人、获奖影片 | 结果 |

|---|---|---|---|---|---|

| 奥斯卡金像奖 | 第75届 | 2003 | 最佳女主角 | 妮可·基德曼 | 获奖 |

| 最佳影片 | 斯科特·鲁丁、罗伯特·福克斯 | 提名 | |||

| 最佳男配角 | 艾德·哈里斯 | ||||

| 最佳女配角 | 朱丽安·摩尔 | ||||

| 最佳导演 | 史蒂芬·戴德利 | ||||

| 最佳改编剧本 | 戴维·黑尔 | ||||

| 最佳服装设计 | 安·罗斯 | ||||

| 最佳电影编辑 | 彼得·博伊尔 | ||||

| 最佳配乐 | 菲利普·格拉斯 | ||||

| 柏林国际电影节 | 第53届 | 银熊奖-最佳女演员 | 梅丽尔·斯特里普、朱丽安·摩尔、妮可·基德曼 | 获奖 | |

| 《柏林早报》读者陪审团奖 | 史蒂芬·戴德利 | ||||

| 金熊奖 | 史蒂芬·戴德利 | 提名 | |||

| 美国金球奖 | 第60届 | 剧情类最佳影片 | 《时时刻刻》 | 获奖 | |

| 剧情类最佳女主角 | 妮可·基德曼 | ||||

| 最佳导演 | 史蒂芬·戴德利 | 提名 | |||

| 最佳编剧 | 戴维·黑尔 | ||||

| 最佳电影配乐 | 菲利普·格拉斯 | ||||

| 最佳男配角 | 艾德·哈里斯 | ||||

| 剧情类最佳女主角 | 梅丽尔·斯特里普 | ||||

| 英国电影和电视艺术学院奖 | 第56届 | 安东尼·阿斯奎斯奖:最佳电影配乐 | 菲利普·格拉斯 | 获奖 | |

| 最佳女主角 | 妮可·基德曼 | ||||

| 大卫·林恩导演奖 | 史蒂芬·戴德利 | 提名 | |||

| 最佳男配角 | 艾德·哈里斯 | ||||

| 最佳女配角 | 朱丽安·摩尔 | ||||

| 最佳剧本-改编 | 戴维·黑尔 | ||||

| 最佳剪辑 | 彼得·博伊尔 | ||||

| 最佳化妆/发型 | Jo Allen、Conor O'Sullivan、Ivana Primorac | ||||

| 亚历山大·柯达奖最佳英国电影奖 | 史蒂芬·戴德利、罗伯特·福克斯、斯科特·鲁丁 | ||||

| 最佳影片 | 罗伯特·福克斯、斯科特·鲁丁 | ||||

| 最佳女配角 | 梅丽尔·斯特里普 | ||||

| 意大利大卫奖 | 第47届 | 最佳外国电影 | 史蒂芬·戴德利 | ||

| 德国电影奖 | 第53届 | 最佳外国电影 | 获奖 | ||

| 日本电影学院奖 | 第27届 | 2004 | 最佳外语片 | 提名 | |

| 法国凯撒奖 | 第29届 | 最佳外国电影 |

海报剧照

真实影评