在当前的影视行业,抄袭事件频繁被曝光,不断引发公众的关注与热议。从知名编剧到普通创作者,似乎没有人能够幸免于这一版权危机的漩涡中。作品的原创性本该是艺术创作的核心价值,而却被商战的利益驱动所吞噬。面对这一现象,行业内部如何应对?潜藏在危机背后的又有哪些深层次的结构性问题需要我们直面?本文将探讨这场版权危机的根源及可能的解决之道。

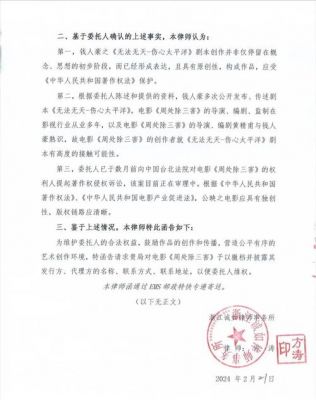

春节期间,尽管行业内对于抄袭的议论暂时偃旗息鼓,但这并未改变抄袭的现实。一些新作品如《白色橄榄树》就曾深陷抄袭指控的漩涡。原作者玖月晞的作品被指疑似抄袭路生的诗歌,而法律程序的缓慢使得抄袭事件的讨论往往陷入无奈的境地。编剧小余对此直言:“抄袭现在已经是影视圈中最不值一提的话题了。”这不仅反映出抱怨的疲惫,更暴露出行业内舆论与实际情况之间的落差。

从2010年到2018年间,中国的网剧市场经历了一次高速发展,版权意识也随着剧集的爆炸性增长而显著提高。彼时,影视公司纷纷趁着市场的热潮囤积IP(知识产权),以期通过这一手段吸引投资、提升估值。现资本大规模撤离影视市场,再加上“影视寒冬”的来临,版权投资的热潮早已成为过去。许多公司已对IP投资失去信心,转而探索诡谲复杂的版权定制产业链。

在这样的环境中,仍有一些创作者坚持原创,但这样的坚持却越来越难以获得项目立项的青睐。“原创项目因缺乏成熟的市场基础,往往会因为商业风险过高而遭到拒绝。”策划人小陈无奈地表示。“而那些选择抄袭或融梗的创作者,则因为能够快速迎合市场的需求而获得机会。”抄袭已不再是个别现象,而是形成了一种潜在的产业链,促使创作者以快速、低成本的方式进行冒险尝试。

实际上,对于抄袭的评判标准并不明确,法律界定在实施时也难以适用。这种情况下,抄袭行为反而被某些创作者视为“成功的捷径”。行业人士透露,一些编剧通过“融梗”的方式,将优质的文学作品中的元素进行“消化”,形成新的剧本,试图逃避抄袭的法律风险。这在一定程度上丰富了剧本的情节,但也进一步加剧了抄袭的现象。

国内对原创剧的开发策略相对保守。与Netflix对比,国内行业大多数依然迷信IP的商业价值,而忽视了原创作品可能带来的丰厚回报。小陈指出:“审核的倾向已变成偏爱字数多的IP小说,导致创作者们不得不在已有的框架内进行改编甚至抄袭。”这种思维的固化不仅扼杀了创造力,也让许多潜力无限的原创项目无处发声。

随着市场环境的变化,近年来豆瓣阅读成为了一个新的热点,成为圈内人定制IP的专属。但这并不意味着行业的抄袭问题得到了根本性的解决。反倒是这条“快速通道”,让更多的创作者加入到了抄袭的行列,形成了更为复杂的产业链条。

解决抄袭问题并不仅仅依靠法律的力量,还需要行业内部进行反思与改革。如果抄袭行为持续泛滥,终究导致影视行业的生态环境遭到破坏,而消费者也将失去观看优质作品的机会。面对这一日益严重的困境,行业内部需要建立更有效的版权保护机制,并激励原创精神形成良好的行业氛围。

抄袭现象的背后反映出的是行业内外部的复杂性与困难。但真正的解决之道在于重建对创作的尊重与信任。只有在良性竞争的环境中,才能激励更多原创作品的产生,最终实现影视行业的可持续发展。让我们共同期待,影视圈能在这场版权危机中重燃对创作的热情与敬畏。